1. 연속체 역학 (Continuum Mechanics)

1.1 연속체 (Continuum)

여기에 맛있는 두부가 있다. 세상은 내가 부자가 되는 것을 결코 허락하지 않기 때문에 내일을 위한 두부를 남겨놔야 한다. 나는 두부를 반으로 잘랐다. 오늘 먹을 두부는 작아졌지만 여전히 맛은 똑같다. 나는 두부를 나누어 먹기 위해 한 입 거리로 잘랐다. 그래도 두부는 여전히 맛있다. 아무리 쪼개도 두부는 여전히 맛있기 때문에 우리는 거시적인 관점에서 이 두부를 연속체라고 말할 수 있다.

연속체란 어떤 물체를 무수히 나누어도 그 전체로써의 성질이 변하지 않는 것을 말한다. 어떤 연속체인 물체가 공간 상에 정의되면 그 물체가 있는 곳은 빈 공간일 수 없다. 물체를 계속해서 확대해서 들여다봐도 항상 연속적으로 연결되어 있기 때문이다. 여기에서 물체가 연속적이라는 것은 수학적으로 연속적이라는 것을 말한다. 그렇지 않으면 근거 없이 감으로만 떠드는 사람이 될 수가 있다. (회사에 많다!) 따라서 연속체 내부를 실수 좌표계로 설정한다면 연속인 실수 공간에 대응하는 물체 내부의 성질 역시 연속적으로 항상 존재하고 거시적인 성질과 다르지 않다. 고소한 두부를 쪼갠다고 해서 어느 순간 갑자기 바삭한 치킨이 되지는 않는다는 것이다. 아쉽게도..

하지만 정규 교육과정을 훌륭히 마친 우리는 세상의 물질은 더 이상 나눌 수 없는 최소한의 입자로 이루어져 있다는 사실을 이미 알고 있다. 양자 역학의 세계까지 가지 않더라도 우리는 이미 원자니 전자니 하는 것에 너무나 익숙하고 원자는 대부분 빈 공간이라는 사실을 잘 이해하고 있다. 우리가 살고 있는 세상은 미시 세계로 가면 이렇게 불연속적이고 아주 작은 입자들로 구성되어 있을 수 있다. 그렇지만 이건 너무 머리 아프니까 눈을 질끈 감고 '아 몰라 세상은 다 연속이야~'라고 몰상식한 가정을 해보자. 거시적인 규모에서는 연속체로 가정했을 때에도 세상이 돌아가는 것을 꽤 잘 설명할 수 있기 때문이다. 역시 잠깐 비겁하면 삶은 조금 더 편안해지는 것이다. 나는 극한의 가성비를 추구하는 사람으로서 이렇게 간단한 가정을 통해 세상을 조금 더 부드럽게 만드는 것을 좋아한다. 치킨보다는 아니지만 부드럽고 맛있는 연속적인 두부처럼 말이다.

1.2. 연속체 역학(Continuum Mechanics)

연속체 역학은 연속체에 가하는 하중과 그 거동(behavior)을 다루는 학문이다. 어떤 물체에 하중이 가해졌을 때 이 물체가 어떻게 변형하는지를 알고 싶을 때가 있다. 이 물체는 고체일 수도 있고 유체일 수도 있다. 고체를 연속체의 관점에서 다루는 학문을 고체 역학(solid mechnics), 유체를 연속체의 관점에서 다루는 학문을 유체 역학(fuild mechanics)라고 한다. 이제 연속적인 고체와 유체의 거동은 미분 방정식(differential equation) 형태의 지배 방정식(governing equation)을 통해 설명된다. 우리는 이 지배 방정식의 경계 조건으로 하중을 정의하고, 지지 조건을 정의하고 미분 방정식을 풀어 고체나 유체로 이루어진 시스템의 거동을 찾는다. 그동안 이것을 위해서 미분 방정식의 풀이법을 공부했던 것이다.

이제 우리는 미분 방정식을 풀어 고체나 유체의 거동을 설명할 수 있다는 것을 알았다. 하지만 미분 방정식으로 나타내고 해석할 수 있는 것들은 너무나 제한적이다. 많은 가정을 도입하고 형상을 단순화해야만이 겨우 풀어낼 수가 있다. 하지만 더 복잡한 시스템을 해석하고 싶은 천재들의 열망은 대단했다.

2. 유한요소해석(Finite Element Method)

2.1. 유한요소해석(Finite Element Method)

유한요소해석(Finite Element Analysis)은 유한요소법이라고도 불린다. 사실 우리말로는 유한요소법보다는 유한요소해석으로 많이 불리지만 또 FEA보다는 FEM으로 좀 더 많이 불리고 있다. 따지고 보면 FEM은 방법이고 FEA는 FEM을 이용하여 시스템을 분석하는 방법이라고 할 수 있지만 혼용해서 쓰이는 것 같다.

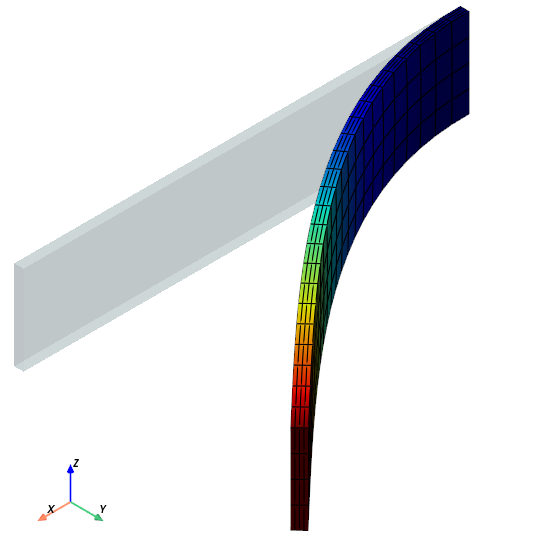

유한요소법은 연속체를 유한개의 요소로 이루어진 시스템으로 단순화하여 분석하는 방법이다. 단순한 형태의 물체에 대한 미분방정식 해를 찾는 것은 쉽다. 따라서 시스템을 단순한 형태의 요소로 구성하고 요소의 거동을 잘 결합하면 복잡한 시스템의 거동도 분석할 수가 있다. 비록 무한한 개수의 요소를 모은 것은 아니지만 적당히 나눈 유한개의 요소로도 연속체를 근사적으로 설명할 수 있고 잘 설계된 요소는 요소망(mesh)을 세분화(refinement)할수록 연속체 역학의 정확해(exact solution)에 수렴한다. 이렇게 검증된 요소를 적당한 개수만큼 이용하여 시스템을 구성하면 꽤 잘 맞는 근사해(approximate solution)을 구할 수 있는 것이다. 정리하자면 유한요소법 역시 미분방정식을 푸는 방법 중 하나이지만 연속체를 무한개의 요소가 아닌 유한개의 요소로 표현했다는 점에서 차이가 있다.

2.2. 유한요소해석의 역사

1858년 Cayley와 Grassman에 의해 행렬 대수(Matrix Algebra)가 개발되었다. 행렬 대수는 행렬을 이용하여 수학적 연산을 다루는 수학의 한 분야이다. 행렬은 숫자, 기호 또는 표현식을 행과 열로 배열한 사각형 모양의 표이며, 이를 활용하여 다양한 계산과 변환을 수행할 수 있다. 행렬 대수는 선형대수학(Linear Algebra)의 중요한 부분으로, 공학, 물리학, 컴퓨터 과학, 데이터 과학 등 여러 분야에서 널리 이용된다.

$$ \textbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

행렬 대수가 개발되기 이전에는 큰 구조물을 여러 가지 단순한 부분 요소(부재)로 나누어 각각 계산하고 다시 결합(assemble)하는 이산 구조 해석(Discrete Structural Analysis) 방법으로 구조해석이 수행되었다. 예를 들어 그림 2와 같은 모양의 구조물을 분석할 때는 두 개의 단순한 형태인 보(beam) 요소로 분리하여 각각에 대해 분석을 수행하고 다시 결합하는 것이다. 이를 위해서 구조물은 트러스(truss), 보, 프레임(frame)과 같은 정형화된 구조 요소로 이루어져야 했다. 항공기와 같은 복잡한 형태의 구조물에 대해서는 동체를 하나의 보 요소로 취급하고, 날개를 다시 보 요소로 취급하면 분리와 조합을 통해 전체적인 거동을 분석할 수 있었다. 1930년 세계 1차 대전 중에 Collar와 Duncan은 행렬을 이용한 이산 구조 해석을 보였다. 그러나 최초의 상용 컴퓨터인 UNIVAC I이 1951년이 되어서야 등장하기 때문에 너무 복잡한 구조물을 다루는 데는 아직 한계가 있었다.

1950년 대의 델타익 과제(Delta Wing Challenge)는 유한요소해석의 역사에서 아주 유명한 사건이다. 1952년 University of California, Berkeley의 토목공학과 교수였던 Clough는 Boeing사의 "Boeing Summer Faculty Program"에 참여한다. 이 프로그램은 Boeing사와 관련 있는 연구를 수행하는 교수들에게 연구비를 지원하는 프로그램이었다. 지금으로는 이해하기 어렵지만 당시에는 교수들이 연구비를 주는 회사에 들어가 급여를 받고 근무하면서 과제를 수행하여 보고서를 제출하는 형태였던 것 같다. Clough는 Boeing사의 엔지니어였던 Tuner의 부서에 배치되고 Tuner는 Clough에게 새로 제작한 '델타' 날개 구조의 진동 특성을 분석하는 과제를 주었다. Clough는 1차원 보 요소의 조합으로 델타익의 강성을 표현하려고 했으나 결국 실패했다. 그러나 이듬해 Tuner는 Clough를 다시 불러 델타익의 특성을 평가하기 위해 꼭짓점에서 연결된 2차원 판 요소(plate elements)의 조합을 수학적으로 구성해 보라고 했다. 이 Tuner의 아이디어는 사실상 유한요소법의 시초가 되는 것이라고 할 수 있다. 이에 Clough는 2차원 판 요소의 면내 강성 행렬(in-plane stiffness matrix)을 개발했고 삼각형과 사각형 요소를 모두 만들었다. 이후 Clough는 델타익의 형상에 적용하기 좋은 삼각형 판 요소를 조합하는 절차를 개발했다. 수학적 진동해석 결과와 실험실에서 측정한 결과가 잘 일치하는 것을 확인했고 삼각형 요소의 격자를 더 조밀하게 할수록 실제 실험결과로 수렴한다는 것을 알았다. 이때 Clough와 Tuner가 개발한 방법이 직접강성법(direct stiffness method)이다.

Delta wing - Wikipedia

From Wikipedia, the free encyclopedia Triangle shaped aircraft wing configuration This article is about the wing shape. For the racing car, see DeltaWing. The Dassault Mirage 2000 is among the most successful delta-winged fighter jets, being used by many c

en.wikipedia.org

1955년대에 Argyris에 의해 기본적인 유한요소법의 개념이 정립되었다. Clough는 직접강성법이라는 용어가 마음에 들지 않았다. 그는 1960년에 평면 응력 분석 방법에 대한 논문 "The finite element method in plane stress"을 발표하며 처음으로 유한요소법이라는 용어를 썼다. Clough는 Northwestern 대학에서 세미나를 하면서 Zienkiewicz에게 유한요소법을 소개했다. Zeienkiewicz는 원래 유한차분법(finite difference method)에 정통한 인물이었지만 이후 유한요소법의 대가가 되어 1967년에 최초의 유한요소법 책 "The Finite Element Method"를 출간했다. 1973년 물리학자 Strang이 완전한 수학적인 기반을 만들었으며 이는 유한요소법을 일반화한 것으로 이때부터 어떤 지배방정식을 갖는 물리 문제가 있다면 유한요소법으로 취급할 수 있게 되었다. 따라서 유한요소법은 더 이상 구조역학의 전유물이 아닌 열전달, 음장, 유동, 전자기학 등 여러 분야에서 두루 이용할 수 있는 방법이 되었다.

1970년대 이후로 ABAQUS, ANSYS 등의 상용 유한요소해석 소프트웨어가 줄줄이 등장하기 시작했고 유한요소법의 연구는 무르익어 이제는 구조 설계와 분석에서 반드시 이용되는 필수적인 절차가 되었다. 2010년대에 들어서는 유한요소법에 대한 깊은 이해가 있지 않더라도 실무적으로 설계 분석에 쉽게 이용할 수 있도록 하는 설계자 친화적 소프트웨어 개발이 주를 이루고 있었다.

유한요소해석이 좋은 결과를 얻기 위해서는 세분화된 요소망(mesh)을 구성해야 한다. 그러나 장점이 있으면 단점이 있기 마련이다. 너무 세분화된 요소는 문제를 푸는데 너무 많은 시간을 필요로 했으며 이것은 곧 비용이었다. 이에 따라 그동안 적은 계산 비용으로 좋은 성능을 내기 위한 고성능 요소 개발이 주를 이루었다. 그러나 이제 이 분야도 성숙하여 더 이상의 요소 개발은 큰 이득이 없고 분석 절차는 기존의 잘 알려진 요소를 이용하는 방향으로 표준화되어 갔다. 그러나 최근에는 인공지능 열풍에 힘입어 유한요소해석 분야도 진화하고 있다. 이제 유한요소해석의 결과들을 인공지능 모델에 학습시켜 캐드 형상이 주어지면 거동을 빠르게 예측하는 상용 소프트웨어도 등장하고 있다. 아직까지는 생성형 인공지능이 헛소리를 하기 때문에 참고만 하고 의심을 거두어서는 안 되는 것처럼 이것 역시 아직은 지켜볼 일이라고 할 수 있다. 반면 유한요소법은 항상 옳은 답을 준다. 결과가 안 맞을 때도 있다고 말하는 사람이 있겠지만 "Garbage in, garbage out"이라는 것을 명심해야 한다. 적절한 가정하에 적절한 요소로 구성된 모델과 적절한 조건만이 의미 있는 답을 주는 것이다. 그러나 모든 분석은 예측을 위한 것이며 인공지능을 이용한 예측 방법이 무르익고 검증 절차가 표준화된다면 전통적인 유한요소법의 이용한 분석 절차를 대체하는 날이 올 수도 있을 것이다.

최근댓글